目 次

挿絵:ジョン・リーチ -- 7 -- 第一章 マアレイの亡靈 先づ第一に、マアレイは死んだ。それに就ては少しも疑ひがない。彼の埋葬の登録簿には、僧侶も、書記も、葬儀屋も、又喪主も署名した。スクルージがそれに署名した。そして、スクルージの名は、取引所に於ては、彼の署名しようとする如何なる物に對しても十分有效であつた。 老マアレイは戸の鋲のやうに死に果てゝゐた。

注意せよ。私は、私自身の知識からして、戸の鋲に關して特に死に果てたやうな要索を知つてゐると云ふつもりではない。私一個としては、寧ろ棺の鋲を取引に於ける最も死に果てた スクルージは彼が死んだことを知つてゐたか。勿論知つてゐた。どうしてそれを知らずにゐることが出來よう。スクルージと彼とは何年とも分らない長い歳月の間組合人であつた。スクルー -- 8 -- ジは彼が唯一の遺言執行人で、唯一の財産管理人で、唯一の財産讓受人で、唯一の殘餘受遺者で、唯一の友達で、又唯一の會葬者であつた。そして、そのスクルージですら、葬儀の當日卓越した商賣人であることを失ふほど、それ程この悲しい事件に際して氣落ちしてはゐなかつた。そして、萬に一つの間違ひもない取引でその日を荘嚴にした。 マアレイの葬儀のことを云つたので、私は出發點に立ち戻る氣になつた。マアレイが死んでゐたことには、毛頭疑ひがない。此の事は明瞭に了解して置いて貰はなければならない。さろでないと、これから述べようとしてゐる物語から何の不思議なことも出て來る譯に行かない。あの芝居の始まる前に、ハムレツトの阿父さんは死んだのだといふことを充分に呑み込んでゐなければ、阿父さんが夜毎に、東風に乘じて、自分の城壁の上をふらふら逍遙ひ歩いたのは、誰か他の中年の紳士が文字通りにその弱い子息の心を脅かしてやるために、日が暮れてから微風の吹く所まあ--例へばセント・パウル寺院の墓場へでも--やみくもに出掛けるよりも、別段變つたことは一つもない。 スクルージは老マアレイの名前を決して塗り消さなかつた。その後幾年もその倉庫の戸の上にそのまゝになつてゐた。即ちスクルージ・エンド・マアレイと云ふやうに。此の商會はスクルージ・エンド・マアレイで知られて居た。新たにこの商賣へ這入つて來た人はスクルージのことをスクルージと呼んだり、時にはマアレイと呼んだりした。が、彼は兩方の名に返事をした。彼に -- 9 -- はどちらでも同じ事であつたのだ。

ああ、併し彼は強慾非道の男であつた。このスクルージは! 絞り取る、捻ぢ取る、掴む、引つ掻く、かじりつく、貪慾な我利々々爺であつた! どんな鋼でもそれからしてとんと豐富な火を打ち出したことのない火燧石のやうに硬く、鋭くて、祕密を好む、人づき合ひの嫌ひな、牡蠣のやうな孤獨の男であつた。彼の心の中の冷氣は彼の老いたる顔つきを凍らせ、その尖つた鼻を痺れさせ、その頬を皺くちやにして、歩きつきをぎこちなくした。又眼を血走らせ、薄い脣をどす蒼くした。その上彼の耳觸りの惡い 外部の暑さも寒さもスクルージには殆ど何の影響も與へなかつた。いかな暖氣も彼をあたゝめることは出來ず、いかな寒空も彼を冷えさせることは出來なかつた。どんなに吹く風も彼よりは嚴しいものはなく、降る雪も彼程その目的に對して一心不亂なものはなく、どんなに土砂降りの雨も彼程懇願を受け容れないものはなかつた。險惡な天候もどの點で彼を凌駕すべきかを知らなかつた。最も強い雨や、雪や、霰や、霙でも、たゞ一つの點で彼に立ち優つてゐることを誇ることが出來るばかりであつた。それはこれ等のものは時々どんどんと降つて來た、然るにスクルー -- 10 -- ジには綺麗に金子を拂ふと云ふことは金輪際なかつた。

何人も嘗て往來で彼を呼び留めて、嬉しさうな顔つきをして、「スクルージさん、御機嫌は如何ですか。何日私の許へ會ひに來て下ざいます?」なぞと訊く者ばなかつた。乞食も彼に一文遣つて下さいと縋つたことがなく、子供達も今何時です? と彼に訊いたことがなかつた。男でも女でも、彼の生れてから未だ一度も、かうかういふ處へはどう行きますかと、スクルージに道筋を訊ねた者はなかつた。盲人の畜犬ですら、彼を知つてゐるらしく、彼がやつて來るのを見ると、その飼主を戸口の中や路地の奥へ引つ張り込んだものだ。そして、それから「丸つ切り眼のないものほまだしも惡の眼を持つてゐるよりも だが、何をそんな事スクルージが氣に懸けようぞ? それこそ彼の望む處であつた。人情なぞは皆遠くに退いてをれと警告しながら、人生の人ごみの道筋を押し分けて進んで行くことが、スクルージに取つては通人の所謂『大好物』であつた。 或時--日もあらうに、聖降誕祭の前夜に--老スクルージは事務所に坐つていそがしさうにしてゐた。寒い、霜枯れた、噛むみつくやうな日であつた。おまけに霧も多かつた。彼ほ戸外の路地で人々がふうふう息を吐いたり、胸に手を叩きつけたり、煖くなるやうにと思つて敷石に足をぼたばた踏みつけたりしながら、あちらこちらと往來してゐるのを耳にした。町の時計ほ方々で -- 11 -- 今し方三時を打つたばかりだのに、もうすつかり暗くなつてゐた。--尤も終日明るくはなかつたのだ。--隣り近所の事務所の窓の中では、手にも觸れられさうな鳶色をした空氣の中に、赤い汚點の様に、臘燭がはたはたと搖れながら燃えてゐた。霧はどんな隙問からも、鍵穴からも流れ込んで來た。そして、この路地はごくごつ狹い方だのに、向う側の家竝はたゞぼんやり幻影の様に見えた程、戸外ほ霧が濃密であつた。どんよりした雲が垂れ下がつて來て、何から何まで蔽ひ隱して行くのを見ると、自然がつい近所に住んでゐて、素敵もない大きな烟の雲を吐き出してゐるんだと考へる人があるかも知れない。 スクルージの事務所の戸は、大桶のやうな、向うの陰氣な小部屋で、澤山の手紙を寫してゐる書記を見張るために開け放しになつてゐた。スクルージはほんのちつとばかりの火を持つてゐた。が書記の火はもつともつとちょつぽりで、一片の石炭かと見える位であつた。でも、彼は、スクルージが石炭箱を始終自分の部屋に藏つて置いたので、それを繼ぎ足す譯に行かなかつた。書記が十能をもつて這入つて行くたんびに、屹度御主人様は、どうしても君と僕とは別れなくちやなるまいねと豫言したものだ。それが為に、書記は首に肖い襟卷を卷きつけて、臘燭で煖まらうとして見た。が、元々想像力の強い人間ではなかつたので、こんな骨折りをして見ても甲斐ほなかつた。 「聖降誕祭でお目出たう、伯父さん!」と、一つの快活な聲が叫んだ。これはスクルージの甥 -- 12 -- の聲であつた。彼は大急ぎにスクルージの許へやつて來たので、スクルージはこの聲で始めて彼が來たことに氣が附いた位であつた。 「何を、馬鹿々々しい!」とスクルージは言つた。 彼は霧と霜の中を驅け出して來たので、身體が煖まつて、どつからどこまで眞赤になつてゐた。スクルージのこの甥がですよ。顔は赤く美しく、眼は輝いて、ほうほうと白い息を吐いてゐた。 「聖降誕祭が馬鹿々々しいんですつて、伯父さん!」と、スクルージの甥は云つた。「眞逆さう云ふ積りぢやないでせうねえ?」 「さういふ積りだよ」と、スクルージは云つた。「聖降誕祭お目出たうだつて! お前が目出たがる權利が何處にある? 目出たがる理由が何處にあるんだよ? 貧乏しきつてゐる癖に」。 「さあ、それぢや」と甥は快活に言葉を返した。「貴方が陰氣臭くしていらつしやる權利がどこにあるんです? 機嫌を惡くしていらつしやる理由が何處にあるのですよ? 立派な金持の癖に」。 スクルージは早速に巧い返事も出來かねたから、叉「何を!」と云つた。そして、その後から「馬鹿々々しい」と附け足した。 「伯父さん、さうぷりぷりしなさんな」と、甥は云つた。 「ぷりぷりせずにゐられるかい」と、伯父は云ひ返した、「こんな馬鹿どもの世の中にゐては。 -- 13 --

聖降誕祭お目出たうだつて! 聖降誕祭お目出たうがちやんちやら可笑しいわい! お前にとつちや聖降誕祭の時は一體何だ? 金子もないのに勘定書を拂ふ時ぢやないか。一つ餘計に年を取りながら、一つだつて餘計に金持にはなれない時ぢやないか。お前の帳面の決算をして、その中のどの口座を見ても丸一年の聞ずつと損にばかりなつてゐることを知る時ぢやないか。俺の思ふ通りにすることが出來れば」と、スクルージは憤然として云つた、「聖降誕祭お目出たうなどと云つて廻つてゐる 「伯父さん!」と甥は抗辯した。 「甥よ!」と、伯父は嚴格に言葉を返した。「お前はお前の流儀で聖降誕祭を祝へ、俺はまた俺の流儀で祝はせて貰はうよ。」 「祝ふんですつて!」と、スクルージの甥は相手の言葉を繰り返した。「だが、些つとも祝つてゐないぢやありませんか。」

「では、俺にはそんな物 「世の中には、私がそれから利益を掴まうとすれば掴めたんだが、敢てそれをしなかつた事柄が幾許もありますよ、私は敢て云ひますがね」と甥は答へた。「聖降誕祭もその一つですやうだ -- 14 --

が、私はいつも聖降誕祭が來ると、その神聖な名前や由來に對する崇敬の念から離れて、いや、聖降誕祭に附屬してゐるものが何にもせよ、その崇敬の念から切り離せるとしたらですよ、それから切り離しても、聖降誕祭の時期どいふものは結構な時期だと思つてゐるのですよ。親切な、人を宥してやる、慈悲心に富んだ、樂しい時期だと。男も女も一様に揃うて、閉ぢ切つてゐた心を自由に開いて、自分達より目下の者どもも實際は一緒に墓場へ旅行してゐる道 大桶の中にゐた書記は我にもなく拍手喝采した。が、すぐに絲.の不穩當なことに氣が附いて、火を突つついて、最後に殘つた有るか無いかの火種を永久に掻き消してしまつた。 「もう一遍手を叩いて見ろ」とスクルージは云つた。「君は地位を棒に振ることに依つて、聖降誕祭を祝ふだらうよ。貴方は中々大した雄辯家でいらつしやるね、もし貴方」と、彼は甥の方へ振り向ひて附け足した。「貴方が議會へお出にならないのは不思議だよ。」 「さう怒らないで下さい、伯父さん。いらつしやいよ、私どもの宅で一緒に食事をしませう -- 15 -- よ。」 スクルージは、自分は相手が地獄に落ちたのを見たいものだと云つた、實際彼はさう云つた。彼はその言葉を始めから終ひ迄漏さず云つてしまつた。そして、(自分がお前の宅へ行くよりは)先づお前がさう云ふ怖ろしい目に遭つてゐるのを見たいものだと云つた。 「だが、何故です?」スクルージの甥は叫んだ。「何故ですよ?」 「お前は又何故結婚なぞしたのだ?」と、スクルージは訊いた。 「あの女を愛したからでさ。」 「愛したからだと!」と、世の中にお目出たい聖降誕祭よりも、もつと馬鹿々々しいものはこれ一つだと云ふばかりに、スクルージは唸つた。 「では左様なら!」 「いや、伯父さん、貴方は結婚しない前だつて一度も來て下すつたことはないぢやありませんか。何故今になつてそれを來て下さらない理由にするんですよ?」 「左様なら」と、スクルージは云つた。 「私は貴方に何もして貰はうと思つちやゐませんよ。何も貰はうと思つちやゐませんよ。どうして二人は仲好く出來ないのですかね。」 「左様なら」と、スクルージは云つた。

-- 16 -- 「貴方がさう頑固なのを見ると、私は心から悲しくなりますよ。二人はこれ迄喧嘩をしたことは--私が相手になつてしたことは一度だつてありません。ですが、今度は聖降誕祭に敬意を表して、仲直りをして見ようと思つたのです。私は最後迄聖降誕祭の氣分を保つて行くつもりですやうですから、聖降誕祭お目出たう、伯父さん!」 「左様なら」と、スクルージは云つた。 「そして、新年お目出たう!」 「左様なら」と、スクルージは云つた。彼の甥はかう云はれても、一語も突慳貪な言葉は返さないでその部屋を出て行つた。彼は表側の戸口の所で立ち停つて、書記に時節柄の挨拶をした。書記は冷えてゐたが、スクルージより温い心を持つてゐた。と云ふのは、彼も丁寧に挨拶を返したからである。 「まだ一人居るわい」と、スクルージは彼の聲を聞き附けて呟いた。

「一週間に十五志貰つて、女房と子供を養つてゐる書記の奴が、聖降誕祭お目出たうだなんて云つてゐやがる。俺は瘋癲病院へ退き込まうかな。」

この狂人はスクルージの甥を送り出しながら、二人の他の男を導き入れた。彼等は見るから氣持の好い、 -- 17 -- 「こちらはスクルージとマアレイ商會で御座いますね?」と、その中の一人が手に持つた表に照し合わせながら訊ねた。「失禮ながら貴方はスクルージさんでいらつしやいますか、それともマアレイさんでいらつしやいますか。」 「マアレイ君は死んでから七年になりますよ」と、スクルージは答へた。「七年前の恰度今夜亡くなつたのです。」 「勿論マアレイさんの鷹揚な處は、生き殘られたお仲間に依つて代表されてゐるので御座いませうな」と、紳士は委任状を差出しながら云つた。 確かにその通りであつた。と云ふのは、彼等二人は類似の精神であつたからである。鷹揚な處といふ氣味の惡い言葉を聞いてスクルージは顔を顰めた。そして、頭を振つて、委任状を返した。 「一年中のこのお祝ひ季節に當たりまして、スクルージさん」と、紳士はペンを取り上げながら云つた。「目下非常に苦しんでゐる貧窮者どものために、多少なりとも衣食の資を拵へてやると云ふことは、平日よりも一層願はしいことで御座いますよ。何千といふ人間が衣食に窮してゐるのです、何十萬といふ人間が有り觸れた生活の慰樂に事を缺いてゐるので御座いますよ、貴方。」

「監獄はないのですかね」と、スクルージは訊ねた。 「監獄は幾許もありますよ」と、紳士は再びペンを下に置きながら云つた。 -- 18 --

「そして共立救貧院は?」とスクルージは疊みかけて訊いた。「あれは今でもやつてゐますか。」 「やつて居ります、今でも」と、紳士は返答した。「やつてゐないと申上げられると好う御座いますがね。」 「兩方とも盛に活動してゐますよ。」 「おゝ! 私は又貴方が最初に云はれた言葉から見て、何かさう云ふ物の有益な運轉を阻害するやうな事が起つたのではないかと心配しましたよ」と、スクルージは云つた。「それを伺つてすつかり安心しました。」 「さう云ふ物では迚もこの多數の人に對して基督教徒らしい心身の慰安を供給してやることが出來ないと云ふ所信の下に」と、その紳士は返辭をした。「私ども數人の者が貧民のために肉なり、飲料なり、燃料なりを買つてやる資金を募集せうと努力してゐるので御座います。私どもが此の際を選んだのは、それが特に、貧乏が痛感されてゐると共に、有福な方々が喜び樂しんでおいでの時だからで御座います。御寄附は幾許といたしませうか。」 「皆無」と、スクルージは云つた。 「匿名がお望みで?」 「いや、私は打遣つといて貰ひたいのだ」と、スクルージは云つた。「何が望みだとお尋ねに -- 19 --

なるから、こう御返辭をしたのです、私は自分でも聖降誕祭だつて愉快にはしてゐない。ですもの、怠惰者を愉快にしてやる譯には行きません。私は今擧げたやうな造營物の維持を助けてゐる--それだけでも隨分

「多くの人が其處へ(行かうと思つても)行かれません。又多くの人は(そんな所へ行く位なら)いつそ死んだ方が 「いつそ死んだ方がよけりや」と、スクルージは云つた、「さうした方が可い、そして、過剩の人口を減らす方が可う御座んすよ。それに--失禮ですが--さう云ふ事實は知りませんね。」 「でも、御存知の筈ですが」と、紳士は云つた。 「いや、そりや私の知つた事ぢやない」と、スクルージは答へた。「人間は自分の仕事さえ好く心得てりや、それで澤山のものです。他人の仕事に干渉するには及ばない。私なぞは自分の仕事で年中暇なしですよ。左様なら、お二人さん!」 自分達の主旨を押して追求した處で、迚も無駄だと明白に看て取つたので、紳士達は引き下がつた。スクルージは急に自分が偉くなつたやうに感じながら、平生の彼よりはずつと氣輕な氣持で、再び仕事に取り掛つた。 その間にも霧と闇とはいよいよ深くなつたので、人々は馬車馬の前に立つて、途中その馬を案内する御用を承はりたいと申し出でながら、ゆらゆら燃える松明を持つて歩き廻つた。年數を經 -- 20 -- た教會の塔は--その胴羅聲の古い鐘はいつも壁の中のゴシツク型の窓から何喰はぬ顔してスクルージを見下ろしてゐたものだが、その塔も見えなくなつた。そして、あの高い所にあるあの凍つた頭の中で齒ががちがち噛み合つてでもゐるやうに、後に顫へるやうな震聲を曳いて、雲の中で一時間目毎、十五分目毎の鐘を打つた。寒さは愈々嚴しくなつた。大通りでは、路地の隅で、二三の勞働者が瓦斯管の修繕をして居た。そして、火鉢の中に火を澤山燃して置いて、その周圍に襤褸を着た男達と子供達の一團が夢中になつて手を煖めたり、火焔の前に眼をぱちつかせたりしながら簇つてゐた。水道の栓はひとり打遣つて置かれたので、その溢れ出る水は急に凍つて、厭世的な氷になつてしまつた。柊の小枝や果實が窓の中の洋燈の熱にパチパチ彈けてゐる店々の明るさは、通りがゝりの人々の蒼い顔を眞赧にした。家禽屋だの食料品屋だのの商賣は素晴らしい戯談になつてしまつた。即ち取引とか賣買とかいふやうな面白くもない原則がこれと何かの關係があらうとは、到底信じられないやうな、華やかな観世物になつてしまつたのであつた。市長閣下は堂々とした官邸の城砦の中で、何十人といふ料理番と膳部係とに、市長家として恥づかしくないやうな、聖降誕祭の用意をするやうに吩咐けた。又前週の月曜日に酒に醉つて、血腥い眞似をしたと云ふ廉で市長から五志の罰金に處せられた詰らない仕立屋すら、痩せた女房と赤ん坊とが牛肉を買ひに驅け出して行つた間に、屋根裏の部屋で明日のプデイングを掻き廻してゐた。 いよいよ霧は深く、寒さも加はつて來た。突き刺すやうな、身に徹えるたうな、噛みつくやう -- 21 -- な寒さであつた。聖ダンスタンがいつもの武器を使ふ代りに、こんなお天氣で一と撫でして、惡魔の鼻をちよいと痺れさせてやつたら、その時こそ實際惡魔は大聲擧げて咆吼したことでもあらう。骨が犬に咬まれるやうに、飢ゑた寒さに咬みつかれ、もぐもぐ噛じられた、一つの尖つた若い鼻の持主がスクルージの鍵の穴から覗き込んで、聖降誕祭の頌歌を彼に振舞はうとした。が、 と初めの文句を歌ひ出した刹那に、スクルージは非常に猛烈な勢ひで簿記棒を引掴んだ。それがために歌唄ひは仰天して、その鍵の穴を霧と、それよりももつと主人と性の合つた霜とに任せて置いたまゝ遁げ出した。 たうたう事務所の閉ぢる時刻がやつて來た。厭々ながらスクルージはその腰掛から降りて、大桶の中に待ち構へてゐた書記に、默つてその事實の承認を與えた。書記は早速臘燭を消して帽子を被つた。 「明日は丸一日慾しいんだらうね?」とスクルージは云つた。 「御都合が宜しければ、貴方。」 「都合は宜くないさ」と、スクルージは云つた。「又公平な事でもないさ。で、そのために半クラウンを差引かうと云ひ出したら、君は酷い目に遭つたと思ふだらう、屹度さうだらうな!」 -- 22 -- 書記は微かに笑つた。 「しかもだ」と、スクルージは云つた、「君の方ぢや仕事もしないのに一日の給料を拂はせられる俺を酷い目に遭はせたとは考へないのだ。」 書記は一年にたつた一度のことだと云つた。

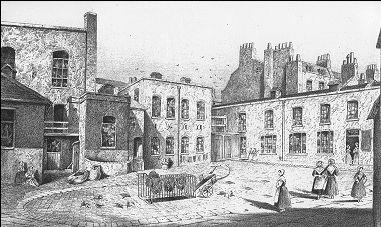

「毎年十二月二十五日に人の懷中物を 書記はさうしませうと云ふことを約束した。スクルージはぶつぶつ云ひながら出て行つた。事務所は瞬く間に閉ぢられてしまつた。そして、書記は白い襟卷の長い兩端を腰の下でぶらぶらさせながら、(と云ふのは彼は外套を持つてゐなかつたからで。)聖降誕祭前夜のお祝ひに、子供達の列の端に附いて、コーンヒルの大通りの氷つた辷り易い道の上を幾度となく往復した。それから目隱し遊びをせうと思つて、全速力でカムデン・タウンの自宅へ驅け出して行つた。 スクルージは行きつけの陰氣な居酒屋で、陰氣な食事を濟ました。そこにあつた新聞をすつかり讀んでしまつて、あとは退屈凌ぎに銀行の通帳をいぢくつてゐたが、やがて寝に歸つた。彼は嘗て死んだ仲間の所有であつた部屋に住つてゐた。それは中庭の突き當りの陰氣な一構への建物の中にある薄暗い一組の室であつた。この建物は、少年の頃に他の家々と一緒に隱れん坊の遊び -- 23 -- をしながら、そこへ走り込んだまゝ、元の出口を忘れてしまつたものに違ひないと想像せずにはゐられなかつた程、此處にある必要のないものであつた。今はすつかり古びて、隨分物凄いものになつてゐた。何しろ他の室は皆事務所に貸してあつて、スクルージの外には誰も住んで居ないのだから。中庭は眞暗で、その石の一つ一つをも知つてゐる筈のスクルージですら、已むを得ず手探りで這入つて行つた位であつた。霧と霜とは、その家の眞黑な古い玄關の邉りにまごまごしてゐたが、恰度それは天氣の神がぢつと悲しげに考へ込みながら、閾の上に坐つてゐるのかと思はれる位であつた。

處で、入口の戸敲きには、それは非常に大きなものであつたと云ふ外に、別段變つたことはなかつた。それは事實である。又スクルージは、其處に住つてゐる間、朝に晩にそれを見てゐたと云ふことも事實である。又スクルージは、倫敦市民の -- 24 -- か、それを説明の出來る人があつたら、誰でもいゝから説明して貰ひたい。

マアレイの顔。それは中庭にある他の物體のやうに、見透かせない闇の中にあるのではなく、眞暗な窖の中にある腐敗した海老のやうに、氣味の惡い光を身の周りに持つてゐた。それは怒つてもゐなければ、猛々しい顔でもない、その昔マアレイが物を見る時の容子そつくりの容子をして、即ちその幽靈然たる額に幽靈然たる眼鏡を掻き上げて、ぢつとスクルージを見遣つた。頭髪は息か熱した空氣でも吹きかけられてゐるやうに、變梃に動いてゐた。そして眼はぱつちり開いてゐたが、まるで動かなかつた。その眼とどす黑い顔の色とはその顔をぞつと スクルージがこの現象を眼を凝らして見ると、それは又一つの戸敲きであつた。彼はどきりともしなかつた、又は彼の血は赤兒の時から恐ろしいと云ふやうな感じは知らないで通して來たが、今もその感じを意識しなかつたなぞと云へば、それは嘘だ。が、併し彼は一たび放した鍵に手を掛けて、頑強にそれを廻はした。それから中へ這入つて臘燭を點けた。 彼は戸を閉める前に、一寸躊躇して手を控へた。そして、廊下の方へ出つ張つてゐるマアレイの辮髪を見て脅かされることだらうと、半ばそれを待ち設けてでもゐるやうに、先づその戸の背後を用心深く見廻はした。が、その戸の裏には、戸敲きを留めてあつた螺旋と女螺旋との外には -- 25 -- 何もなかつた。そこで彼は「ぷつ! ぷつ!」と云つた。そして、その戸をぴつしやり閉めてしまつた。 その響は雷鳴のやうに家の中に響き渡つた。階上のどの室も、酒商の借りてゐる地下の窖の中のどの樽も、それぞれ特有の反響を立てゝ高鳴りをしたやうに思はれた。スクルージは反響なぞにおびえるやうな男ではなかつた。彼はしつかり戸締りをして、廊下を横切つて、階段を上つて行つた。しかも緩やかに。歩いてゐる間に臘燭の心を切りながら。 讀者諸君は、六馬立ての馬車を驅つて古い階子段を驅け上がるとか、又は、新に議會を通過した法令の穴を潜つて馬車を驅るとか云ふやうなことを漠然と話してゐても宜しい。だが、私は誰でもあの階段の上に棺車を引き上げようと思へば上げられる、しかも壁の方に横木をやり、欄干の方へ扉を向けて、それを横にして引き上げることも出來る、しかもそれを容易くすることが出來るといふことを云ひたいのだ。さうするだけの廣さは十分にあつて、まだ餘地がある位であつた。それが恐らくスクルージの薄暗がりの中で自分の前を自動棺車が上つて行くのを見たやうに思つた原因でがなあらう。街上からは五六個の瓦斯燈の光が射しても、十分にこの入口を照らしはしなかつたらう。それだもの、スクルージの臘燭ではかなり暗かつたとは、誰にも想像がつかう。 スクルージは、そんなことには少しも頓着しないで、上つて行つた。暗闇は廉いものだ。そし -- 26 -- て、スクルージはそれが好きであつた。が、彼はその重い戸を閉める前に、何事もなかつたか檢めようとして、室々を通り拔けた。彼もさうして見たくなる位には、十分その顔の追憶を持つてゐたのだ。 居間、寝室、物置。凡てが依然として元の通りになつてゐた。卓子の下にも、長椅子の下にも、誰もゐなかつた。煖爐には少しばかりの火が殘つてゐた。匙も皿も用意してあつた。粥(スクルージは鼻風を引いてゐた)の小鍋は爐房の棚の上にあつた。寝床の下にも、誰もゐなかつた。押入の中にも誰もゐなかつた。寝間着は胡散臭ひ恰好をして壁に懸かつてゐたが、その中にも誰もゐなかつた。物置も普段の通りであつた。古い煖爐の蓋と、古靴と、二個の魚籠と、三脚の洗面臺と、火掻き棒とがあるばかりであつた。 すつかり安心して、彼は戸を閉めて、錠を下ろした。二重に錠を下ろした、それは彼の習慣ではなかつた。かうして先づ不意打ちを喰ふ恐れをなくして置いて、彼は頸飾を外した。寝間着を着て上靴を穿いて、寝帽を被つた。それから粥を啜らうとして煖爐の前に坐つた。

實際それは極めてとろい火であつた。こんな嚴寒の晩には有れども無きが如きものであつた。で、餘儀なくその火の近くへ寄つて腰を下ろして、長い間その上に伸しかゝつてゐた。さうしなければ、こんな一握の焚物からは暖かいと云ふ -- 27 -- 様にした、風變りな和蘭の瓦が敷き詰めてあつた。カインや、アベルや、パロの娘達や、シバの女王達、羽布團のやうな雲に乘つて空から降つてくる天の使者や、アブラハムや、ベルシヤザアや、牛酪皿に乘つて海に出て行かうとしてゐる使者達や、幾百と云ふ彼の心を惹く人物がそこに描かれてゐた。しかも七年前に死んだマアレイのあの顔が古への豫言者の鞭のやうに現れて來て、總ての人間を丸呑みにしてしまつた。若しこの滑つこい瓦が、いづれも最初は白無地に出來てゐて、その表に取りとまりのない彼の考への斷片から取つて、何かの繪を形成する力を持つてゐたとしたら、どの瓦にも老マアレイの頭が寫し出されたことであらう。 「馬鹿な!」と、スクルージは云つた。そして、室の中をあちこちと歩いた。 五六度往つたり來たりした後で、彼は又腰を下ろした。彼が椅子の背に頭を凭せかけた時、不圖一つの呼鈴に眼が着いた。それはこの室の中に懸つてゐて、今は忘れられた或目的のために、この建物の最上階にある一つの室と相通ずるやうになつてゐた、この頃は使はれない呼鈴であつた。で、見上げた途端に、この呼鈴がゆらゆら搖れ出したので、彼は非常に驚いた。いや、不思議な何とも云はれない恐怖の念に襲はれた。最初は、殆ど音も立てない程、極めて緩やかに搖れてゐた。が、直きに高く鳴り出した。そして、家の中のどの鈴も皆同じやうに鳴り出した。 これが續いたのは半分か一分位のものであつたらう。が、それは一時間も續いたやうに思はれた。呼鈴は鳴り出したときと同じく、一齊に止んだ。その後に、階下のずつと下の方で、チャラン -- 28 -- チャランと云ふ、恰度誰かが酒屋の窖の中にある酒樽の上を重い鎖でも引き摺つてゐるやうな音が續いた。その時スクルージは化物屋敷では幽靈が鎖を引き摺つてゐるものだと云はれたのを聞いたことがあるやうに追想した。 窖の戸はぶんと唸りを立てゝ開いた。それから彼は前よりも高くなつたその物音を階下の床の上に聞いた。それから階子段を上つて來るのを、それから眞直に彼の室の戸口の方へやつて來るのを聞いた。 「まだ馬鹿な眞似をしてやがる!」と、スクルージは云つた。「誰がそれを本氣に受けるものか。」 とは云つたものゝ、一瞬の躊躇もなく、それが重い戸を通り拔けて室の中へ、しかも彼の眼の前まで這入り込んで來た時には、彼も顔色が變つた。それが這入つて來た瞬間に、消えかゝつてゐた(臘燭の)焔は恰度「私は彼を知つてゐる! マアレイの幽靈だ!」とでも叫ぶやうに、ぱつと跳ね上つて、又暗くなつた。

同じ顔、紛れもない同じ顔であつた。辮髪を着けた、いつもの胴衣に、洋袴に、長靴を着けた、マアレイであつた。靴に附いた -- 29 --

老錠や、臺帳や、證券や、鋼鐵で細工をした重い財嚢やで出來てゐた。彼の體躯は透き通つてゐた。そのために、スクルージは、彼を観察して、胴衣を透かして見遣りながら、上衣の背後に附いてゐる二つの

スクルージはマアレイが いや、今でもそれを本當にはしなかつた。彼は幽靈をしけじげと見遣つて、それが自分の前に立つてゐるのだとは承知してはゐたけれども、その死のやうに冷い眼の人をぞつとさせるやうな影響を感じてはゐたけれども、又頭から顎へかけて捲き附けてゐた褶んだ半帛の布目に氣が附いてはゐたけれども--こんな物を捲き附けてゐるのを彼は以前見たことがなかつた、--それでもまだ彼は本當に出來なくつて、我と我が感覺を疑はうとした。 「どうしたね!」と、スクルージは例の通り皮肉に冷淡に云つた。「何ぞ私に用があるのかね。」 「澤山あるよ。」--マアレイの聲だ、疑う處はない。 「貴方は誰ですか?」 「誰であつたかと訊いて貰ひたいね。」 「ぢや、貴方は誰であつたか」と、スクルージは聲を高めて云つた。「幽靈にしては、いやに -- 30 --

八釜しいね。」彼は「些細なことまで」と云はうとしたのだが、この方が一層この場に 「存生中は、私は貴方の仲間、ジエコブ・マアレイだつたよ。」 「貴方は--貴方は腰を掛けられるかね」と、スクルージはどうかなと思ふやうに相手を見ながら訊ねた。 「出來るよ。」 「ぢや、お掛けなさい。」 スクルージがこの問を發したのは、こんな透明な幽靈でも椅子なぞに掛けられるものかどうか、彼には分らなかつたからである。そして、それが出來ないといふ場合には、幽靈も面倒な辯解の必要を免れまいと感じたからである。處が、幽靈はそんな事には馴れ切つてゐるやうに、煖爐の向う側に腰を下ろした。 「お前さんは私を信じないね」と、幽靈は云つた。 「信じないさ」と、スクルージは云つた。 「私の實在に就ては、お前さんの感覺以上にどんな證據があると思つてゐるのかね。」 「私には分らないよ」と、スクルージは云つた。 「ぢや、何だつて自分の感覺を疑うのか。」 -- 31 -- 「だつて」と、スクルージは云つた、「些細な事が感覺には影響するものだからね。胃の工合が少し狂つても感覺を詐欺師にしてしまふよ。お前さんは消化し切れなかつた牛肉の一片かも知れない。芥子の一點か、乾酪の小片か、生煮えの薯の碎片位のものかも知れないよ。お前さんが何であらうと、お前さんには墓場よりも肉汁の氣の方が餘計にあるね。」 スクルージはあまり戯談なぞ云ふ男ではなかつた。又この時は心中決して剽輕な氣持になつてもゐなかつた。實を云へば、彼はたゞ自分の心を紛らしたり、恐怖を鎭めたりする手段として、氣の利いた事でも云つて見ようとしたのであつた。それと云ふのも、その幽靈の聲が骨の髄まで彼を周章せしめたからであつた。

一秒でも默つて、このぢつと据わつた、どんよりと光のない眼を見詰めて腰掛けてゐようものなら、それこそ自分の生命に關わりさうに、スクルージは感じた。それに、その幽靈が幽靈自身の地獄の風を身の周りに持つてゐると云ふことも、何か知ら非常に怖ろしい氣がした。スクルージは自分が直接その風を受けたのではなかつた。併しそれは明白に事實であつた。と云ふのは、この幽靈は全然身動きもしないで腰掛けてゐたけれども、その毛髪や、着物の裾や長靴の

「この楊子は見えるだらうね?」と、スクルージは今擧げたやうな理由の下に、早速突撃に立ち戻りながら、又一つにはたゞの一秒間でもよいから、幽靈の石のやうな凝視を -- 32 -- と望みながら訊いた。 「見えるよ」と、幽靈が答へた。 「楊子の方を見てゐないぢやないか」と、スクルージは云つた。 「でも、見えるんだよ」と、幽靈は云つた。「見てゐなくてもね。」 「なる程!」と、スクルージは答へた。「私はたゞこれを丸呑みにしさへすれば可いのだ。そして、一生の間自分で拵へた化物の一隊に始終いぢめられてりや世話はないや。馬鹿々々しい、本當に馬鹿々々しいやい!」

これを聞くと、幽靈は怖ろしい叫び聲を擧げた。そして、物凄い、 スクルージはいきなり跪いて、顔の前に兩手を合せた。 「お助け!」と彼は云つた。「恐ろしい幽靈様、どうして貴方は私をお苦しめになるのだ?」 「世間の慾に眼の暮れた男よ」と、幽靈は答へた。「お前は私を信ずるかどうぢや?」 「信じます」と、スクルージは云つた。「信じないでは居られませぬ。ですが、何故幽靈が出 -- 33 -- るのですか。又何だつて私の許へやつて來るのですか。」 「誰しも人間といふものは」と、幽靈は返答した。「自分の中にある魂が世間の同胞の間へ出て行つて、あちこちと汎く旅行して廻らなければならないものだ。若しその魂が生きてゐるうちに出て歩かなければ、死んでからさうするやうに申し渡されてゐるのだ。世界中をうろつき歩いて、--ああ悲しいかな!--そして、この世に居たら共に與かることも出來たらうし、幸福に轉ずることも出來たらうが、今は自分の與かることの出來ない事柄を目撃するやうに、その魂は運命を定められてゐるのだよ。」 幽靈は再び叫び聲を擧げた。そして、その鎖を搖振つて、その幻影のやうな兩手を絞つた。 「貴方は縛られておいでですね」と、スクルージは顫へながら云つた。「どういう譯ですか。」 「私が存命中に鍛へた鎖を身に着けてゐるのさ」と幽靈は答へた。「私は一輪づゝ、一ヤードづゝ、拵へて行つた。そして、自分の勝手で捲き附けたのだ。自分の勝手で身に着けたのだ。お前さんはこの鎖の型に見覺えがないかね。」 スクルージは愈々益々慄へた。 「それとも」と、幽靈は言葉をつゞけた、「お前さんは自分でも背負つてゐるその頑丈な捲環の重さと長さを知りたいかね。それは七年前の聖降誕祭の前晩にも、これに負けないくらゐ重くて長かつたよ。その後もお前さんは苦勞してそれを殖やして來たからね。今は素晴らしく重い鎖 -- 34 -- になつてゐるよ。」 スクルージは、もしか自分もあんな五六十尋もあるやうな鐵の綱で取り卷かれてゐるのぢやないかと、周圍の床の上を見廻した。併し何も見ることは出來なかつた。 「ジエコブ(註、これは猶太人に多い名であるさうな。スクルージの洗禮名エベネザアも同様)」と、彼は憐みを乞ふやうに云つた。「老ジエコブ・マアレイよ、もつと話しをしておくれ。氣の引き立つやうなことを云つておくれ、ジエコブよ。」

「何も上げるものはないよ」と、幽靈は答へた。「そんなものは他の世界から來るのだ、エベネザア・スクルージよ。そして、他の使者がもつと質の違つた人間の許へ持つて行くのよ。それに又私は自分の云ひたいことを話す譯にも行かない。後 スクルージが考へ込む時には、いつでもズボンのポツケツトに兩手を突つ込むのが癖であつた。幽靈の云つたことをつくづく考へ運らしながら、今も彼はさうしてゐた。が、眼も擧げなければ、立ち上がりもしなかつた。 「極くゆつくりとやつて來たのでせうね。」と、スクルージは謙遜で丁寧ではあつたが、事務的 -- 35 -- な口調で訊いた。 「ゆつくりだ!」と、幽靈は相手の言葉を繰り返した。 「死んで七年」と、スクルージは考へるやうに云つた。「その間始終歩き通しでせう?」 「始終だとも」と、幽靈は云つた。「休息もなければ、安心もない。絶え間もなく後悔に苦しめられてゐるんだよ。」 「では、餘程速く歩いてゐるのですか」と、スクルージは訊いた。 「風の翼に乘つてよ」と、幽靈は答へた。

「それぢや七年間には隨分澤山の 幽靈は、それを聞いて、もう一度叫び聲を擧げた。そして、區がそれを安眠妨害として告發しても差支へなからうと思はれるやうな、怖ろしい物音を眞夜中に立てゝ、鏈をガチヤガチヤと鳴らした。 「おゝ! 縛られた、二重に足枷を嵌められた捕虜よ」と、幽靈は叫んだ、「不死の人々のこの世のためにせらるゝ不斷の努力の幾時代も、この世の受け得る善のまだ悉く展開し切らないうちに、永劫の常闇の中に葬られざるを得ないと云ふことを知らないとは。どんな境遇にあるにせよ、その小さな範圍内で、それぞれその性に合つた働きをしてゐる基督教徒の魂が、いづれも自分に與へられた人の為に盡す力の廣大なのに比べて、その一生の餘りに短きに過ぐるを嘆じて -- 36 -- ゐると云ふことを知らないとは。一生の機會を誤用したことに對しては、いくら永い間後悔を續けてもそれを償ふに足りないと云ふことを知らないとは! しかも私はさう云ふ人間であつた! あゝ、私はさう云ふ人間であつたのだ!」 「だが併し、お前さんはいつも立派な事務家でしたがね」と、スクルージは言い淀みながら云つた。彼は今や相手の言葉を我が身に當て嵌めて考へ出したのである。 「事務だつて!」と、幽靈は又もや其の手を揉み合せながら叫んだ。「人類が私の事務だつたよ。社會の安寧が私の事務だつた。慈善と、惠みと、堪忍と、博愛と、凡てが私のすべき事務だつたよ。商賣上の取引なぞは、私の職務といふ廣大無邉な海洋中の水一滴に過ぎなかつたのだ。」幽靈は、これが有らゆる自分の無益な悲嘆の源泉であるぞと云はむばかりに、腕を一杯に伸ばしてその鎖を持ち上げた。そして、それを再び床の上にどさりと投げ出した。 「一年のこの時節には」と幽靈は云つた、「私は一番苦しむのだ。何故私は同胞の群がつてゐる中を眼を伏せたまゝ通り拔けたらう! そして、東方の博士達を一貧家に導いたあのお有難い星を仰いで見なかつたらう! 世の中にあの星の光が私を導いてくれるやうな貧しい家は無かつたのか。」 スクルージは、幽靈がこんな調子で話し續けて行くのを聞いて、非常に落膽した。そして、無性にがたがたと慄へ出した。 -- 37 -- 「よく聞いてゐなよ!」と、幽靈は叫んだ。「私の時間はもう盡きかゝつてゐるのだからね。」 「はい、聞いてゐますよ」と、スクルージは云つた。「ですが、どうかお手柔らかに願ひたい! 餘り言葉を飾らないで下さい。ジエコブ君、お願ひですよ。」 「どう云ふ理由で私がかうしてお前さんの眼に見えるやうな恰好でお前さんの前に現はれるやうになつたかと云ふことは、私は語ることを許されてゐない。姿は見せなかつたが、私は幾日も幾日もお前さんの傍に坐つてゐたのだよ。」 それは聞いて決して氣持の好い話ではなかつた。スクルージは慄へ上つた。そして、前額から汗を拭き取つた。 「さうして坐つてゐるのも、私の難行苦行の中で決して易しい方ではないよ」と、幽靈は言葉を續けた。「私は今晩此處へ、お前さんにはまだ私のやうな運命を免れる機會も望みもあると云ふことを教へて上げるためにやつて來たのだ。つまり私の手で調べて上げた機會と望みがあるんだね、エベネザー君よ。」 「お前さんはいつも私には親切な友達でしたよ」とスクルージは云つた。「どうも有難う!」 「お前さんはお見舞ひを受けるよ」と、幽靈は言葉を次いだ、「三人の幽靈に。」スクルージの顔は恰度幽靈の顎が垂れ下がつたと同じ程度に垂れ下がつた。 「それがお前さんの云つた機會と望みのことなんですか、ジエコブ君。」と、彼はおどおどし -- 38 -- た聲で訊いた。 「さうだ。」 「私は--私はいつそ來て頂きたくないので」と、スクルージは云つた。 「三人の幽靈の訪問を受けなけりや」と、幽靈は云つた、「到底私の踏んだ道を避けることは出來ないよ。明日一時の鐘が鳴つたら、第一の幽靈が來るからさう思つてゐなさい。」 「皆一緒に來て頂いて、一時に濟ましてしまふ譯には行きませんかな、ジエコブ君」と、スクルージは相手の氣を引いて見た。

「その明くる晩の同じ時刻には、第二の幽靈が來るからさう思つてゐなさい。又その次ぎの晩の十二時の最後の打ち音が鳴り止んだ時に、第三の幽靈が來るからさう思つてゐなさい。もうこの上私と會はうと思ひなさるな。そして、二人の間にあつたことを貴方自身のために この言葉を云ひ終つた時、幽靈は卓子の上から例の繃帶を取つて、以前と同じやうに、頭のまわりにそれを捲きつけた。その顎が繃帶で上下一緒に合わさつた時に、その齒の立てゐたガチリと云ふ音で、スクルージもそれと知つた。彼は思ひ切つて再び眼を擧げて見た。見ると、この超自然の訪客は腕一杯にぐるぐるとその鎖を捲き附けたまゝ直立不動の姿勢で彼と向ひ合つて立つてゐるのであつた。 -- 39 -- 幽靈はスクルージの前からだんだんと後退りして行つた。そして、それが一歩退く毎に、窓は自然に少しづゝ開いて、幽靈が窓に達した時には、すつかり開き切つてゐた。幽靈はスクルージに傍へ來いと手招きした、スクルージはその通りにした。二人が互に二歩の距たりに立つた時、マアレイの幽靈はその手を擧げて、これより傍へ近づかないやうに注意した。スクルージは立停まつた。これは相手の云ふことを聽いて立停まつたと云ふよりも、寧ろ吃驚して恐れて立ち停まつたのであつた。と云ふのは、幽靈が手を擧げた瞬間に、空中の雜然たる物音が、連絡のない悲嘆と後悔の響きが、何とも云はれない程悲しげな、自らを責めるやうな慟哭の聲が彼の耳に聞えて來たからである。幽靈は一寸耳を澄まして聽いてゐた後で、自分もその悲しげな哀歌に聲を合せた。そして、物寂しい暗夜の中へ泛ぶやうに出て行つた。 スクルージは、自分の好奇心に前後を忘れて、窓の所まで隨いて行つた。彼は外を眺め遣つた。

空中は、落着きのない急ぎ足で彼方此方をうろつき廻り、そして、歩きながらも呻吟してゐる妖怪變化で滿たされてゐた。そのどれもこれもがマアレイの幽靈と同じやうな鎖を身につけてゐた、中に二三の者は(これは有罪會社の輩かも知れない)一緒に繋がれてゐた。一として縛られてゐないのはなかつた。存命中スクルージに親しく知られて居たものも澤山あつた。彼は、白い -- 40 -- ぼらしい女を助けてやることが出來ないと云ふので、痛々しげに泣き喚いてゐた。彼等全體の不幸は、明かに、彼等が人事に携はつてそれを善くしようと望んでゐて、しかも永久にその力を失つたと云ふ所にあるのであつた。 これ等の生物が霧の中に消え去つたのか、それとも霧の方で彼等を包んでしまつたのか、彼には何れとも分らなかつた。併し彼等も、その幽靈の聲々も共に消えてしまつた。そして、夜は彼が家に歩いて歸つた時と同じやうにひつそりとなつた。 スクルージは窓を閉めた。そして、幽靈の這入つて來た戸を檢めた。それは彼が自分の手で錠を卸して置いた通りに、ちやんと二重に錠が卸してあつた。閂にも異状はなかつた。彼は「馬鹿々々しい!」と云はうとしたが、口に出し掛けたまゝ已めた。そして、自分の受けた感動からか、それとも晝間の勞れからか、それともあの世を一寸垣間見たためか、それとも幽靈の不景氣な會話のためか、それとも又時間の晩いためか知らないが、非常に休息の必要を感じてゐたので、着物も脱がないで、その儘寝床へ這入つて、すぐにぐつすりと寝込んだ仕舞つた。

目 次 |